前回の続き。基本的に小型のパソコンなので先にハード/デバイス構成を見てみよう。

この機種はUSB3.0インターフェイスを搭載しているが、NM10は未対応なのでRenesas製チップ経由でPCI-E接続する事になる。

バックアップディスクとしてUSB3.0接続のHDDを繋ぎたいところだが、バスパワーで動作するものはBIOSから認識しないことがあった。(実験済みです)

好き嫌いはあるがメーカー側で動作確認のとれたものを使用したほうが確実だろう。

LANインターフェイスはMarvell 88E8059が2系統。

ユーティリティはインストールされていないがインストールすればチーミングができるので、バンド幅を広げて使うか冗長化することも可能。

今回はGigabit環境のネットワークではないのでデフォルトのまま使用した。

チーミングの設定をして冗長性を高めても良かったが・・忘れてしまったのです。

ところで、不思議に思ったのがNM10のAHCIドライバー。

一般的にNM10はHDDの動作をAHCIモードで使用する時にICH7Rのドライバーを使うと思うが、この機種はICH9R用のドライバーが使われている。

うーん。まあ、7Rのドライバーも無理やりインストールすることになるので、出来ないこともないか・・きっとメーカー側で、検証した結果なんだと思う。

デフォルトではRST(Matrix Storage Manager)はインストールされていない。

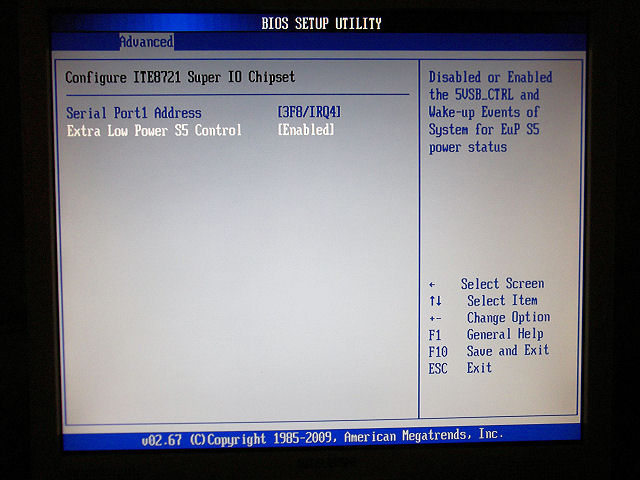

BIOSはカスタマイズされたAMI製BIOS。設定項目はそれほど多くはない。

この機種は単独ではスケジュール起動/終了が出来ないが、UPS側のスケジュールソフトでON/OFFを連動させることが出来る。

今回使用したUPSは動作確認のとれているOMRON/BY35Sで、ユーティリティは同梱のPowerAct Proを使った。

画像のようにかなり細かくスケジュール設定ができるので不自由はないと思う。

夏休みや新年などの長期休暇のスケジュールも設定ができる。

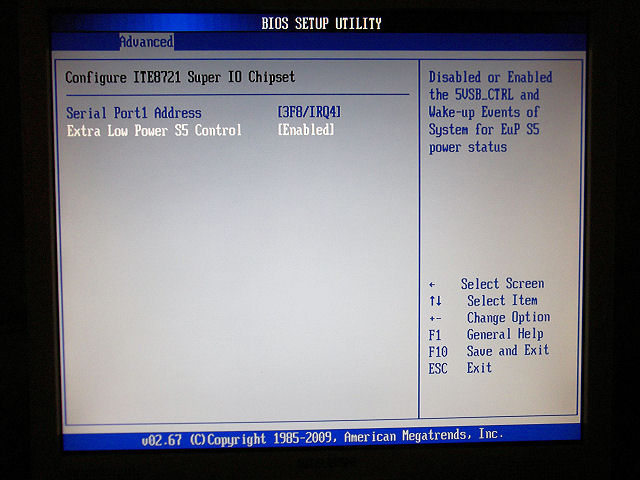

ただ、USBの信号でTeraStationを起動させるにはBIOSのACPI設定の変更が必要。

画像のようにITE8721のS5ステータスからの起動をEnabledにすれば、UPS側からの起動信号で電源が入る。(デフォルトはOFFになっているはずです)

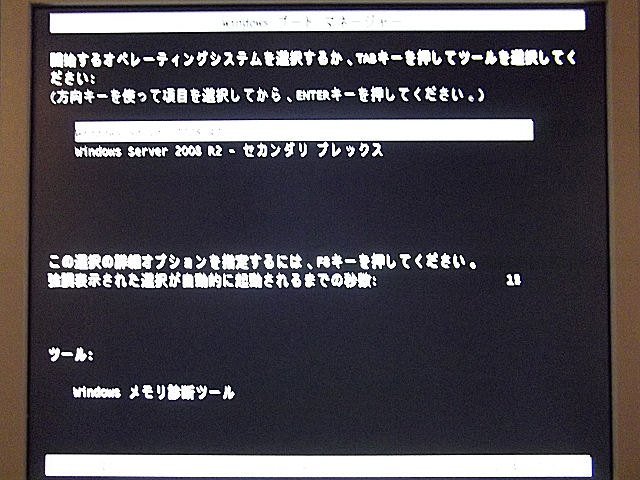

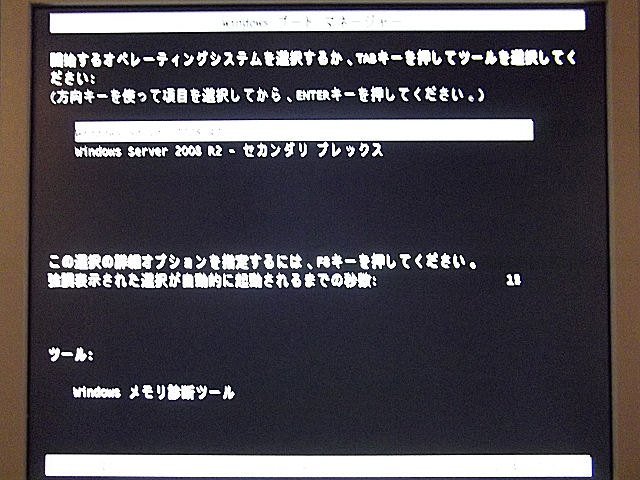

その他にも、OS起動時にセカンダリーHDD側からの起動の選択画面が出るが、この画面表示を無くすか時間を短くすれば起動時間が短縮できる。

デフォルトは30秒間なので3~5秒程度にすれば、その分だけ起動時間は掛からなくなる。

以上、駆け足で感想などを書かせて頂いたが、肝心のファイルサーバーとしての設定はとても簡単。基本、Windows7なのでファイル共有の設定が出来る方なら問題はないだろう。

Workstationモデルは50クライアントまでライセンスが付いているので、小規模の会社ならば十分対応できると思うし、システム専属の社員がいない会社でもWindowsに少し詳しい方がいれば問題なく運用できる機種だと思う。

価格は別として、法人さんが一般的なLinuxベースのNASを使うよりも安心して使えるのではないだろうか?

ファイルシステムは当然NTFSなので、仮にHDDが不具合を起こしても、一般的NASのXFSやFREENASのZFSファイルシステムよりはデータ復旧コストは安く済むはず。

反論があるとは思うが、「機械モノ」はいつかは必ず壊れるものなので、壊れた時に復旧しやすいものを選択する方が、結果的にコスト/リスク共に小さくなると思う。

![]()

![]()

![]()

![]()